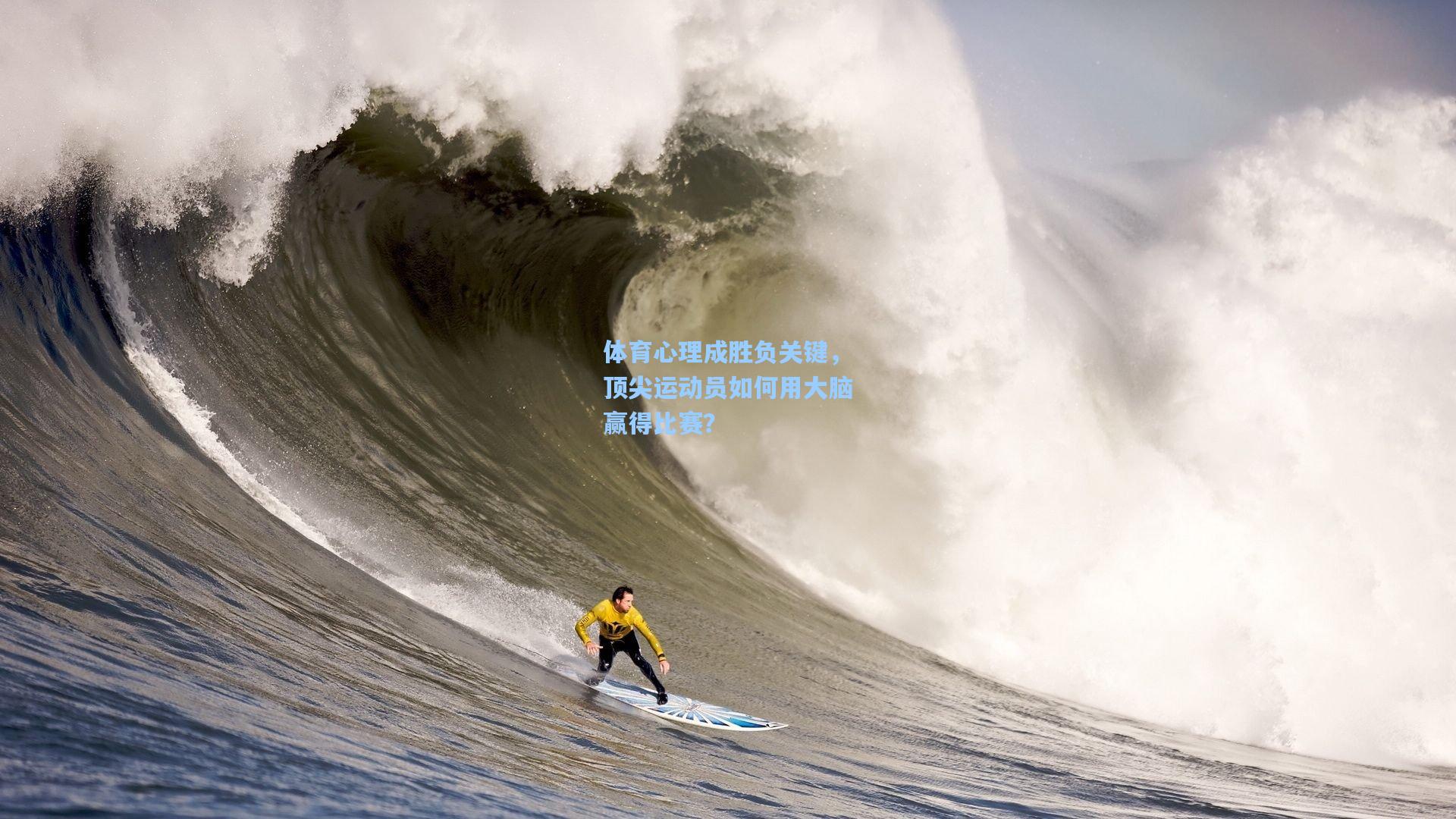

体育心理成胜负关键,顶尖运动员如何用大脑赢得比赛?

在竞技体育的赛场上,胜负往往只在毫厘之间,当运动员的身体素质和技术水平达到巅峰时,心理素质的强弱便成为决定成败的隐形分水岭,近年来,体育心理学逐渐从幕后走向台前,成为职业运动员、教练团队乃至体育科学研究的核心课题,从奥运冠军到职业联赛选手,越来越多的人开始意识到:强大的心理状态,或许比纯粹的体能训练更能左右比赛的结果。

体育心理:看不见的“第六人”

在2023年网球大满贯赛事中,世界排名第一的选手在决赛决胜盘一度以1-5落后,却在最后时刻连赢6局完成惊天逆转,赛后采访中,他坦言:“那一刻,我完全放空了技术动作,只是告诉自己‘一分一分来’。”这种在极端压力下保持冷静的能力,正是体育心理学研究的核心——如何在高压环境中维持最佳表现。

类似的案例在体育史上屡见不鲜,篮球巨星迈克尔·乔丹曾以“杀手本能”著称,他在关键时刻的冷静投射并非偶然,而是通过长期心理训练形成的条件反射,研究表明,顶尖运动员在高压情境下的心率变异率(HRV)显著优于普通选手,这意味着他们能更快调整情绪,将焦虑转化为专注力。

科学训练:从“肌肉记忆”到“大脑编程”

传统体育训练强调重复动作以形成肌肉记忆,但现代体育心理学提出,真正的“巅峰表现”需要大脑与身体的协同优化,美国奥委会运动心理学顾问团队发现,通过“可视化训练”(Mental Imagery),运动员可以在不进行实际动作的情况下,通过想象比赛场景激活大脑运动皮层,提升神经肌肉协调性。

滑雪运动员在休赛期通过反复想象高山速降的每一个弯道,能在大脑中强化动作路径,实际比赛时反应速度可提升12%,这种心理训练方式已被广泛应用于体操、跳水等对技术精度要求极高的项目。

压力管理:冠军与“崩盘者”的分界线

2019年世界杯足球赛上,一支传统强队在点球大战中连续三罚不中,最终爆冷出局,事后分析显示,该队赛前未进行专门的心理抗压训练,而对手则通过呼吸调节和正向暗示稳定了心态,体育心理学家指出,点球大战的胜负70%取决于心理状态,而非技术。

职业体育中,“窒息时刻”(Choking)是许多天才选手的噩梦——明明具备顶尖实力,却因过度紧张导致动作变形,研究认为,这与大脑中“显性监控系统”过度活跃有关:当运动员过度思考动作细节时,反而干扰了本能的运动模式,解决方法包括“关键词提示法”(如乒乓球选手在发球前默念“放松”)和“例行程序”(Routine),例如篮球运动员罚球前固定的拍球次数,通过仪式感降低焦虑。

团队运动中的心理博弈

在集体项目中,心理因素更为复杂,NBA冠军教练菲尔·杰克逊以“正念训练”闻名,他要求球员在更衣室进行短暂冥想,以提升团队专注力,数据显示,采用此类方法的球队,第四节逆转概率比联盟平均水平高18%。

足球领域同样如此,2022年一项针对欧洲五大联赛的研究发现,在比分落后时,队长是否具备激励语言能力直接影响球队的反扑效率,心理学家建议教练组在选拔领袖时,除了技术指标,还需评估其情绪感染力与逆境沟通技巧。

未来趋势:人工智能与心理训练的结合

随着科技发展,体育心理学正进入数字化时代,某职业棒球队引入AI系统,通过分析球员击球前的微表情预测其心理状态,并实时生成调整建议,高尔夫领域则流行起“脑电波训练帽”,选手可通过监测专注力数值优化推杆节奏。

专家也警告,过度依赖技术可能削弱运动员的自主调节能力。“心理训练的目标是让选手在无人辅助时依然强大,”英国体育心理学协会主席指出,“就像学会骑车后,你不再需要思考如何保持平衡。”

从个人项目到团队竞技,从业余爱好者到职业巨星,体育心理学的价值已被无数次证明,当观众为赛场上的绝杀欢呼时,或许很少人意识到:那个决定胜负的瞬间,不仅是肌肉的爆发,更是一场大脑的胜利,未来的体育竞争,注定属于那些既锤炼身体,又驯服心灵的智者。

相关文章

最新评论